Der Oberbegriff adrenogenitales Syndrom, auch als AGS bezeichnet, meint unterschiedliche Stoffwechselerkrankungen, die alle genetische Hintergründe haben. Allen gemeinsam ist, dass der Betroffene eine Störung der Bildung von Hormonen in der Nebennierenrinde aufweist, denn hier funktioniert ein Enzym nicht korrekt.

Die Bezeichnung adrenogenitales Syndrom ist aus den Begriffen „adreno“ für Nebennierenrinde und „genitale“ für Geschlecht zusammengesetzt. Schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Syndrom erstmals medizinisch beschrieben.

Die Erkrankung selbst spüren Betroffene nicht. Allerdings sind es eindeutige Symptome, die dann den Verdacht der Erkrankung an AGS auslösen. Auf Basis dieser Symptome erfolgen genauere Untersuchungen, um dann AGS schlussendlich definitiv nachweisen zu können.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Enzymdefekte die AGS auslösen

- 2 Die wichtigsten Hormone der Nebennierenrinde

- 3 Adrenogenitales Syndrom – Formen des AGS

- 4 Adrenogenitales Syndrom – Häufigkeit

- 5 Welche Symptome zeigt ein AGS Betroffener?

- 6 Adrenogenitales Syndrom – Wie wird AGS diagnostiziert?

- 7 Adrenogenitales Syndrom – Wie wird AGS therapiert?

- 8 Adrenogenitales Syndrom & Wie ist der Krankheitsverlauf?

Enzymdefekte die AGS auslösen

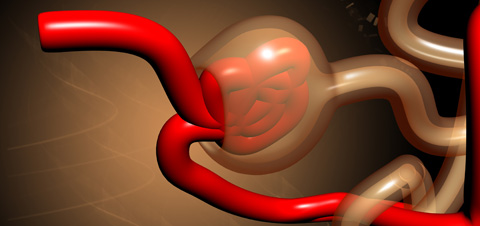

Insgesamt gibt es viele unterschiedliche Enzymdefekte, die das AGS auslösen können. In mehr als 95 Prozent aller Fälle ist es das Enzym 21-Hydroxylase, das nicht richtig funktioniert. Durch den Defekt ist die Umwandlung von Cholesterin in die Hormone der Nebennierenrinde (Kortisol und Aldosteron) gestört. So entsteht ein Mangel an Kortisol als auch an Aldosteron, welcher durch den Kontroll- und Regulationsmechanismus innerhalb der Hirnanhangdrüse die Nebennieren stimuliert.

Die stimulierenden Nebennieren vergrößern sich und arbeiten dann auch stärker. Das Cholesterin kann allerdings nur bis zu einem gewissen Grad innerhalb der Stoffwechselkette umgewandelt werden, in der das Enzym nicht beteiligt ist. Die bis zu diesem Punkt bereits gebildeten Hormonvorstufen können dann nicht mehr in das Kortisol umgewandelt werden, sammeln sich daher an. Sie werden teilweise in andere Stoffwechselwege geleitet und dort in männliche Geschlechtshormone, also Androgene, umgewandelt.

Die wichtigsten Hormone der Nebennierenrinde

» Kortisol

Das Kortisol ist ein sogenanntes Glukokortikoid. Es wird auch immer wieder als das Stresshormon bezeichnet. Kortisol nimmt innerhalb des Energiehaushaltes wichtige Funktionen ein, wirkt so beispielsweise beim Fett-, Kohlenhydrat- sowie Eiweißstoffwechsel mit. Kortisol ist in der Lage, aus Eiweiß Zucker zu produzieren. So bleibt der Blutzuckerspiegel dann auch konstant, wenn der Körper eigentlich Hunger hat. Weiterhin wirkt sich das Kortisol entzündungshemmend aus, denn es unterdrückt wichtige Abwehrreaktionen innerhalb des Körpers. Auch für die Regulierung des Wasserhaushaltes ist Kortisol mitverantwortlich.

» Aldosteron

Beim Aldosteron handelt es sich um ein sogenanntes Mineralokortikoid. Es ist für die Regulierung des Wasser- und Salzgehaltes innerhalb des Körpers verantwortlich und sorgt dafür, dass ein Zuviel an Salz über die Nieren ausgeschieden wird. Wenn zu viel Salz über die Nieren verlorengeht, kann dies auch einen Wasserverlust bedeuten, denn Salz bindet wichtiges Wasser im Körper. Durch das Zusammenspiel von Salz und Wasser im Körper ist das Aldosteron wesentlich für den konstanten Blutdruck mitverantwortlich. Wird innerhalb des Körpers eine zu geringe Menge Aldosteron hergestellt, verliert der Organismus Wasser und auch Salz, es kommt zu einem Blutdruckabfall und damit zum sogenannten Salzverlustsyndrom. Dieses wirkt sich in einem zu niedrigen Blutdruck, einem zu hohen Kaliumspiegel innerhalb des Blutes sowie letztlich auch in Form von Wadenkrämpfen in der Nacht aus.

» Androgene

Androgene sind die männlichen Hormone, die einen verstärkten Haarwuchs, den Aufbau von Muskulatur und eine tiefere Stimme nach sich ziehen. Bei Frauen kann ein Zuviel an Androgenen zu einer Vermännlichung des Körpers führen.

Adrenogenitales Syndrom – Formen des AGS

Das AGS wird generell in zwei unterschiedliche Verlaufsformen aufgeteilt. Hierbei handelt es sich um die klassische Form des AGS und die nicht-klassische Form des AGS.

» Die klassische Form des AGS

Die klassische Form des AGS zeigt die Symptome schon im Neugeborenenalter. Das klassische adrenogenitale Syndrom kann noch einmal folgendermaßen unterschieden werden:

- einfaches AGS – gestörte Cortisolproduktion

- AGS mit Salzverlust – gestörte Cortisol- und Aldosteronproduktion.

» Die nicht-klassische Form des AGS

Das nicht-klassische AGS zeigt sich in der Pubertät oder auch im Erwachsenenalter. Es ist sehr viel milder als das klassische AGS. Das nicht-klassische AGS wird unterteilt in

- das late-onset AGS – Symptome treten erst spät auf

- das kryptische AGS – Verlauf ohne wesentliche Symptome.

Adrenogenitales Syndrom – Häufigkeit

Das klassische AGS, das bereits bei der Geburt zu verzeichnen ist, betrifft bei 10.000 Geburten etwa einen Menschen. Das nicht-klassische AGS, das sich erst im weiteren Verlauf des Lebens zeigt, tritt deutlich häufiger auf. Europaweit ist etwa von 5.000 Menschen einer vom nicht-klassischen AGS betroffen.

Der Enzymdefekt, der das AGS hervorruft, wird als autosomal-rezessiv vererbter Enzymdefekt bezeichnet. Das bedeutet, dass bei den erkrankten Personen beide Kopien des betroffenen Gens sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits verändert sind. Beide Elternteile haben die Anlage und geben diese an die Kinder weiter. Die Vererbung der Erkrankung ist unabhängig vom Geschlecht des betroffenen Kindes.

Das Fehlen des Enzyms 21-Hydroxylase (auch als 21-OH bezeichnet), ist in 95 Prozent der Fälle für das AGS verantwortlich. In wenigen Formen sind es der 11-beta-Hydroxylase-Mangel sowie der Defekt der 2-beta-Hydrosysteroide-Dehydrogenase, die für das AGS verantwortlich sind.

Nur in sehr seltenen Fällen sind es noch andere Enzymdefekte, die zum adrenogenitalen Syndrom führen.

Welche Symptome zeigt ein AGS Betroffener?

Die Art des Enzymmangels und das Geschlecht des Betroffenen bestimmen zu einem großen Teil, welche Symptome sich beim Betroffenen zeigen.

» Symptome bei Mädchen

Das klassische AGS zeigt sich bei Mädchen darin, dass sich schon bei ihrer Geburt eine starke Vermännlichung der äußeren Geschlechtsteile aufweist. Der Hintergrund liegt darin, dass schon im Mutterleib ein Zuviel an Androgen auf das Kind eingewirkt hat. Die Vermännlichung zeigt sich in verschiedenen Formen:

- Klitorisvergrößerung

- Bildung eines sogenannten Pseudopenis.

Die inneren Genitalien sind bei den betroffenen Mädchen aber immer weiblich. Mädchen weisen eine vorzeitige Schambehaarung vom männlichen Typ aus – die sich zum Beispiel in der Behaarung der Oberlippe oder der Brust zeigt. Mediziner sprechen hierbei vom Hirsutismus. Generell sind betroffene Mädchen stärker behaart als andere Mädchen. Bei manchen Mädchen bleibt auch die Periode aus oder die Brust entwickelt sich nicht.

» Symptome bei Jungen

Sind Jungen vom klassischen AGS betroffen, zeigen sich erst einmal keine äußeren Anzeichen. Die Geschlechtsorgane sind völlig normal entwickelt.

Das adrenogenitale Syndrom zeigt sich bei Jungen oft erst durch Symptome einer sogenannten „Pseudopubertät“. In dieser Scheinpubertät bekommen die Jungen durch den hohen Androgenspiegel Schamhaare und der Penis wächst, die Hoden sind aber noch sehr kindlich ausgeprägt.

Bleibt das AGS unbehandelt, dann wachsen sowohl Jungen als auch Mädchen sehr intensiv. Die Kinder sind immer zu groß für ihr Alter. Die Epiphysenfugen, also die knorpeligen Wachstumsbereiche der Knochen, schließen sich sehr viel schneller, so dass die betroffenen Kinder dann auch schnell nicht mehr weiterwachsen.

» Allgemeine Symptome bei AGS

Das AGS zeigt sich unter anderem in

- Müdigkeit,

- erhöhter Stressanfälligkeit,

- Unterzuckerung

- erhöhter Anfälligkeit gegenüber Infekten.

» klassisches AGS – Symptome

Das klassische AGS zeigt sich mit erhöhtem Salzverlust, was wiederum eine Erweiterung der Problematik darstellt. Die Kinder, die an AGS erkrankt sind, haben in den ersten Lebenswochen einem fast schon lebensbedrohlichen Salzverlust.

- Sie weisen Erbrechen auf,

- sind teilnahmslos,

- apathisch,

- verlieren intensiv an Gewicht.

Durch dieses Zusammenspiel entstehen eine intensive Störung des Mineralhaushaltes und eine Übersäuerung des Blutes, die sogenannte Azidose.

» nicht-klassisches AGS – Symptome

Das nicht-klassische latest-onset-AGS wirkt sich bei Mädchen dahingehend aus, dass sie bei der Geburt kein vermännlichtes Genital haben. Bei Mädchen und Frauen ist eine vorzeitige Schambehaaarung zu verzeichnen. Insgesamt zeigt sich der gesamte Körper intensiver als durchschnittlich behaart.

- fettige Haut,

- Akne,

- eine tiefe Stimme,

- Störungen in der Periode,

sind weitere Symptome des nicht-klassischen AGS. Auch bei Jungen zeigt sich eine vorzeitige Schambehaarung. Vor der Pubertät sind Betroffene deutlich größer als es ihrem Alter entspricht, dafür endet das Wachstum aber sehr viel schneller als bei Nichtbetroffenen. Als Erwachsene sind Betroffene daher oftmals kleinwüchsig.

Das nicht-klassische kryptische AGS zeigt zwar biochemisch nachweisbare Veränderungen im Körper, insgesamt sind Betroffene allerdings symptomfrei.

Adrenogenitales Syndrom – Wie wird AGS diagnostiziert?

Die Diagnosestellung beim AGS erfolgt in verschiedenen Schritten. Begonnen wird mit einer körperlichen Untersuchung, die auf den vorhandenen Krankheitserscheinungen aufbaut.

» Blutuntersuchung

Besteht der Verdacht auf AGS, wird die Diagnose durch eine Blutuntersuchung unterstützt. Dabei erfolgt eine Messung der Hormonkonzentration innerhalb des Blutes. Die Hormone, die innerhalb der Stoffwechselkette vor dem vorhandenen Enzymdefekt gemessen werden, müssen nun nachgewiesen werden. Sie sind in ihrer Konzentration häufig um ein Vielfaches erhöht, was sich gerade beim 17-Hydrosxy-Progesteron zeigt.

» Urinuntersuchung

Mit der Urinuntersuchung kann der Arzt eine erhöhte Konzentration von Abbauprodukten verschiedener Vorhormone nachweisen. Das Pregnantriol ist hier beispielsweise ein Abbauprodukt des17-Hydroxy-Progesteron.

» Der ACTH-Test weist Anlagenträger nach

Wird der ACTH-Test durchgeführt, dann spritzt der Mediziner das adrenocorticotrope Hormon, das die Nebennierenrinde stimuliert, was dann bewirkt, das sich die Konzentration des 17-Hydroxy-Progesteron steigert. Durch diesen ACTH-Test kann leicht nachgewiesen werden, ob eine Person ein Anlageträger ist, selbst aber keine Symptome des AGS aufweist. Diese Anlage kann später auf die Kinder übertragen werden, ohne dass die Person selbst betroffen ist.

Adrenogenitales Syndrom – Wie wird AGS therapiert?

Bei der Therapie des AGS ist es bedeutsam, welche Form des adrenogenitalen Syndroms der Betroffene aufweist.

» Therapie bei klassischem AGS

Ist ein klassisches AGS gegeben, dann kann eine sogenannte Substitutionstherapie erforderlich werden. Die Betroffenen müssen dann für ihr gesamtes Leben die Hormone einnehmen, die im Körper fehlen – also beispielsweise das Glukokortikoid Kortisol. Die Therapie erfolgt durch Tabletten.

Das Kortisol ist ein Stresshormon, das in Belastungssituationen vom Körper benötigt wird. Deshalb ist es auch erforderlich, dass in Stresssituationen – beispielsweise bei Infekten mit Fieber, vor Operationen oder bei intensiven körperlichen Anstrengungen – die Hormongabe erhöht wird.

» Therapie bei AGS mit Salzverlust

Ist das AGS mit Salzverlust gegeben, muss zu dem Kortisol, das ersetzt wird, auch noch das fehlende Hormon Aldosteron im Körper ersetzt werden. Auch dieser Ersatz wird mit Tabletten bewirkt.

» Operation bei AGS

Ist eine Vermännlichung der äußeren Geschlechtsteile bei Mädchen vorhanden, also beispielsweise die Klitorisvergrößerung oder die Verkleinerung des Scheideneingangs, können Spezialisten hier mittels Operation eine Korrektur vornehmen. Die Behandlung wird in der Regel bereits im ersten Lebensjahr des Kindes durchgeführt.

Ähnliche Themen:

» Unerfüllter Kinderwunsch & Gründe und Möglichkeiten der Behandlung

» Vorsorgeuntersuchungen wichtig für Kinder

Adrenogenitales Syndrom & Wie ist der Krankheitsverlauf?

Der Verlauf des AGS ist in der Regel durch moderne medizinische Möglichkeiten sehr positiv. Die Behandlung kann inzwischen sehr gut durchgeführt werden und die Symptome dieser Erkrankung sind zudem sehr gut behandelbar. Wichtig ist für eine erfolgreiche Therapie allerdings, dass die Einstellung mittels Medikamenten gründlich verläuft.

Der Verlauf von AGS setzt allerdings voraus, dass die fehlenden Hormone in genau der richtigen Dosierung im Körper ersetzt werden. Dazu muss eine Medikation vorgenommen werden, die sich genau am Hormonstatus des Betroffenen orientiert. Der Betroffene selbst muss seine Tabletten für die Hormonersatztherapie regelmäßig und zuverlässig einnehmen.

Wichtig ist zudem, dass der Hormonstatus des Betroffenen regelmäßig kontrolliert wird, damit eine genaue Einstellung der Medikation erfolgen kann. Die Kontrolle muss regelmäßig erfolgen, um so schnell und umfassend auf Veränderungen im Hormonspiegel zu reagieren. Wenn die Hormongaben erfolgreich verlaufen, eine regelmäßige Kontrolle gegeben ist und der Betroffene selbst seine Therapie ernst nimmt, ist einer Fruchtbarkeit von Erwachsenen kein Hindernis in den Weg gestellt. Bedenken sollten Betroffene allerdings, ob sie selbst als Träger der Erkrankung das Risiko eingehen möchten, die Erkrankung weiterzureichen.

Beim AGS handelt es sich um eine Erkrankung, die vererbt wird. Eine Vorbeugung ist daher für Betroffene nicht möglich. Allerdings können Erwachsene, die von ihrem Status als Träger des mutierten Gens wissen, vor dem Entschluss der Familiengründung umfassende medizinische Beratungen nutzen. Im ungünstigsten Falle kann dies auch einen Verzicht auf Kinder bedeuten.

Haben Eltern bereits ein Kind, das AGS hat und erkennen dadurch erst, dass sie Träger des mutierten Gens sind, stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, auf weiteren Nachwuchs zu verzichten, um so die Weitergabe der Erkrankung zu verhindern.

Träger des Gens können allerdings mit keiner Vorbeugungsmaßnahme bewirken, dass sie die Erkrankung nicht an die eigenen Kinder weitergeben.